こんにちは

PR現代の佐藤です。

最強寒波が襲来中です。

東京も今週は寒い日が続いております。

日本海側では記録的大雪のニュースが飛び込んできました。

週末まで厳重な注意が必要とのことです。

皆さまどうぞお気をつけください。

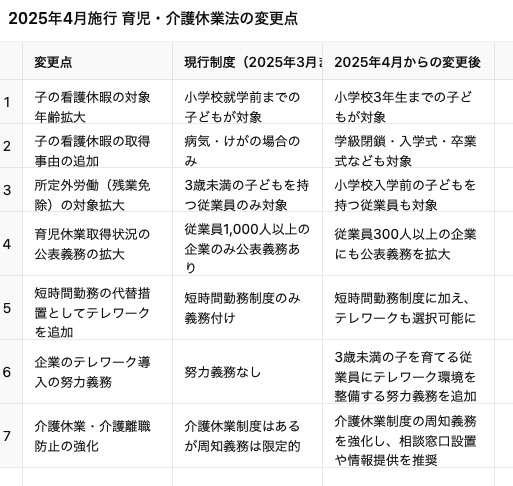

今回は、2025年4月施行の「育児・介護休業法」についてご紹介します。

こちらの法律は段階的に施行されます。

事業主に対し、従業員が男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。

1.2025年〈令和7年〉年4月1日施行 子の看護休暇・所定労働時間の制限対象拡大、介護離職防止のための個別周知・意向確認義務化など

2.2025年〈令和7年〉年10月1日施行 3歳から小学校就学始期までの子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現する措置(始業時刻等の変更、テレワーク等)及び労働者に対する個別周知と意向確認など

「育児・介護休業法」のポイントは

- 子どもの看護等休暇の対象年齢と理由の拡大

これまでは、小学校入学前の子どもが病気やケガをしたときに看護休暇を取得できました。しかし、2025年4月1日からは、対象年齢が小学校3年生修了まで広がり、学級閉鎖や入学式・卒業式などの学校行事の際にも休暇を取ることが可能になります。例えば、インフルエンザでクラスが閉鎖されたときや、子どもの入学式や卒業式などに参加したいときにも休暇を取得できるようになります。

- 残業免除の対象拡大

これまでは、3歳未満の子どもを育てる親が残業を免除されていましたが、2025年4月1日からは、小学校入学前の子どもを育てる親も残業免除の対象となります。つまり、幼稚園や保育園に通う子どもを持つ親も、会社にお願いして定時で帰宅し、子どもとの時間を確保しやすくなります。

- 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加

3歳未満の子どもを育てる親が利用できる短時間勤務制度に加えて、テレワーク(在宅勤務)が新たな選択肢として追加されます。例えば、子どもが小さいうちは、会社に行かず自宅で仕事をすることで、育児と仕事の両立がしやすくなります。

- 育児のためのテレワーク導入の努力義務化

企業は、3歳未満の子どもを育てる従業員がテレワークを選択できるよう、環境を整える努力が求められます。これにより、育児中の親が働きやすい環境が増えることが期待されます。

- 育児休業取得状況の公表義務の対象拡大

これまでは、従業員が1,000人超の企業に対して、育児休業の取得状況を公表する義務がありましたが、2025年4月1日からは、従業員が300人超の企業にもこの義務が拡大されます。これにより、企業の育児支援の取り組みがより透明になり、働く親にとって会社選びの参考になります。

これらの改正により、子育てや介護をしながら働く方々が、より安心して仕事と家庭を両立できる環境が整えられます。具体的な制度の利用方法や詳細については、勤務先の人事担当者や公式の情報源で確認することをおすすめします。

企業側の対応すべきポイントは

- 就業規則の見直し

法改正に合わせて、就業規則や社内規程を更新する必要があります。具体的には、子の看護休暇の対象年齢拡大や取得理由の追加、残業免除の対象拡大などを反映させます。

- 育児休業取得状況の公表義務の拡大

従業員数300人超の企業は、男性の育児休業等の取得率を年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表する義務があります。

- テレワーク環境の整備

3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態にある家族を介護する従業員がテレワークを選択できるよう、環境を整える努力義務があります。これには、テレワーク制度の導入や関連する社内ルールの策定が含まれます。

- 介護離職防止のための措置

介護に直面した従業員に対して、介護休業や介護両立支援制度等に関する情報を個別に周知し、利用の意向を確認することが義務付けられます。また、介護に直面する前の早い段階での情報提供や、社内研修の実施、相談窓口の設置などの雇用環境整備も求められます。

- 社内研修の実施

従業員や管理職に対して、育児・介護休業法の改正内容や新しい制度について理解を深めるための研修を実施し、制度の円滑な運用を促進します。

これらの対応を通じて、企業は従業員が育児や介護と仕事を両立しやすい環境を整えることが求められます。

まとめ

すぐに対応が必要なことが多いですね。

子どもの対象年齢拡大により、該当する従業員を抱える企業は一気に増えますので

企業・従業員ともによく理解し共有していくことが不可欠です。

就業規則の改訂も2回行う必要がありますが、まとめて1回で済ませることも方法のひとつです。

従業員への周知はガイドライン等を準備する必要があります。

今回は大幅な改正ですので、知らないでは済まされません。

その意味からも中小企業の場合は、企業も従業員も助け合うチームワークがポイントになってくると思います。

施行はもうまもなくです。

準備を進めましょう。

厚生労働省 「育児・介護休業法」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

厚生労働省「育児・介護休業法」のポイント

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002006528.pdf

厚生労働省【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html