マイナ保険証を持っていない方へ 〜今後の対応と企業が準備すべきこと〜

こんにちは。PR現代の佐藤です。

9月に入りましたが、まだまだ暑さが続きますね。本来なら夏バテもこの時季ですが、今年は10月頃にやってくるかもしれません。

体調管理と同じように、これからの医療制度の変化にも注意が必要です。今回は、マイナ保険証を持っていない方が取るべき行動と、企業が準備すべきことを解説します。

1. マイナ保険証を持たないことによるデメリット

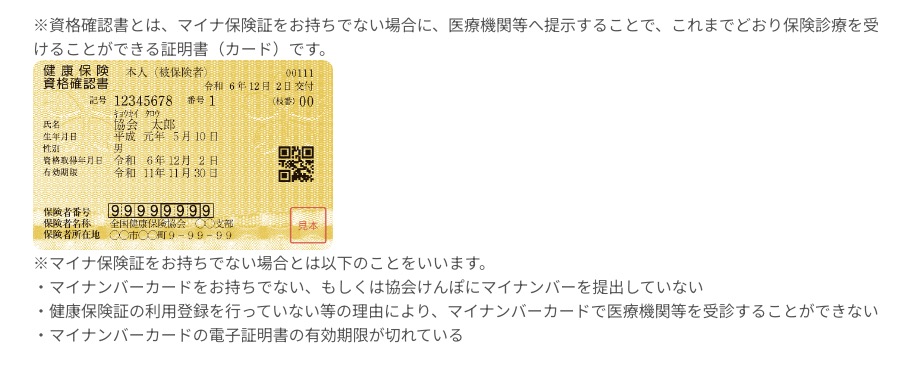

マイナ保険証がない場合は「資格確認書」で受診が可能ですが、次のような課題やデメリットがあります。

- 受診時の手続きが煩雑に

医療機関で資格確認書を提示する必要があり、受付や会計がスムーズに進まない場合があります。 - 高額療養費制度の即時適用が不可

マイナ保険証なら窓口で自己負担限度額を超えた支払いが不要ですが、資格確認書では従来どおり申請と立替払いが必要です。 - 薬の重複リスク

医療機関間で服薬情報を共有できないため、同じ薬を複数処方される恐れがあります。 - 更新の手間

資格確認書には有効期限があり、更新申請が必要になる場合があります。本人にとっても企業にとっても負担となります。 - 急な受診でのトラブル

資格確認書が手元にない場合、受診が遅れたり、一時的に窓口で10割負担となるケースも想定されます。

2. マイナ保険証が必要となる背景

政府は医療情報のオンライン化と、医療サービスの質向上を目的に、健康保険証の一本化を進めています。

2024年12月2日以降、従来の保険証は発行されなくなりました。マイナンバーカードを健康保険証として登録した「マイナ保険証」が必須となりました。

そのため、未登録のままでは受診時に不利益が生じる可能性があります。

3. マイナ保険証がない場合の流れ

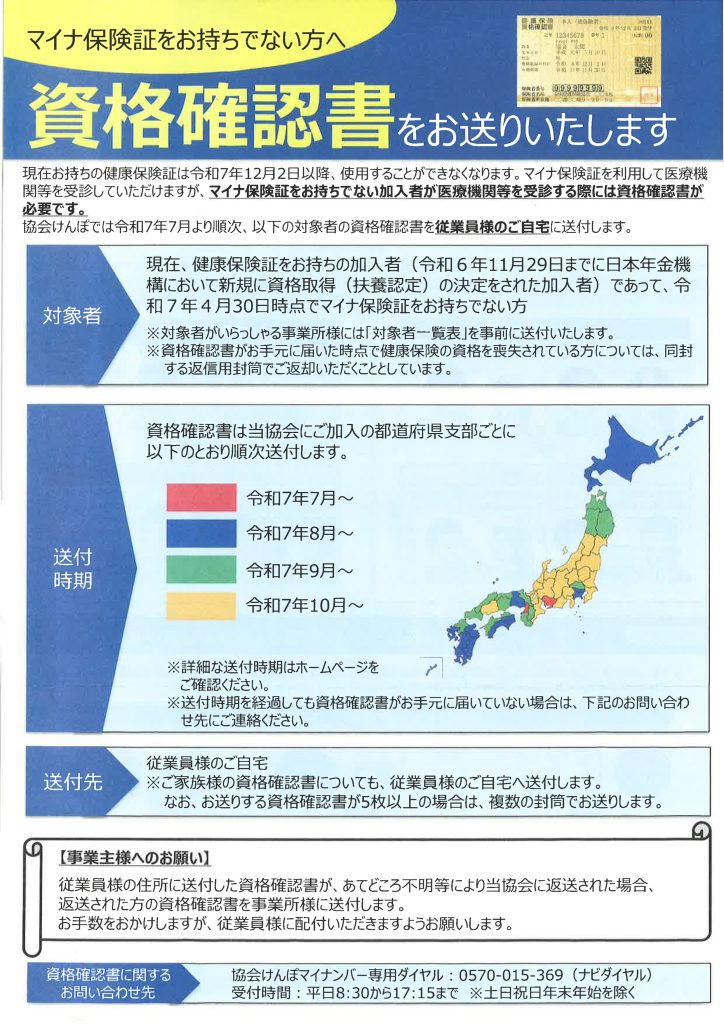

マイナ保険証を持っていない人は、資格確認書で受診が可能です。

- 資格確認書の発行対象

2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない人には、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」から順次資格確認書が郵送されます。 - 資格確認書の送付時期

2025年7月以降、従業員の自宅へ順次送付される予定です。

※住所不明で返送された場合は事業所へ送られるため、企業が従業員へ受け渡す必要があります。

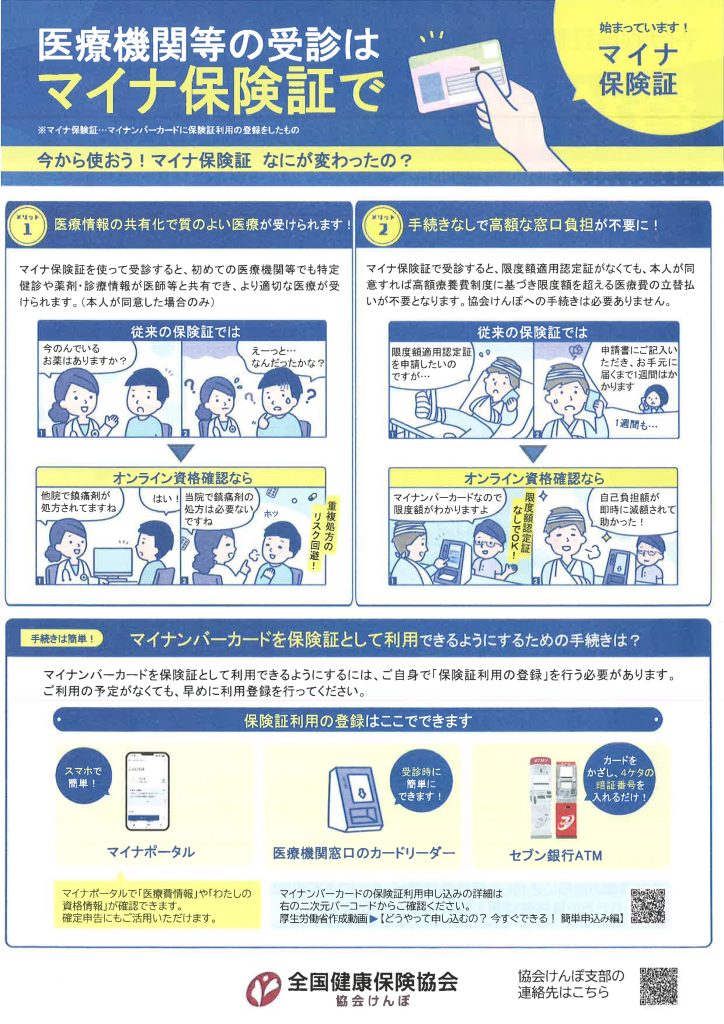

4. マイナ保険証を持つメリット

マイナ保険証には、次のような利点があります。

- 医療情報の共有

特定健診の結果や処方薬の情報を医師と共有でき、より的確な治療を受けられます。 - 高額療養費制度のスムーズな利用

事前に「限度額適用認定証」を申請する必要がなく、窓口での支払い負担が軽減されます。 - 確定申告にも便利

医療費情報を「マイナポータル」で簡単に確認でき、申告手続きに活用できます。

5. 経営者が対応すべきこと

企業経営者や人事・総務担当者は、従業員とその家族が安心して医療を受けられるよう、次の観点で準備を進めることが求められます。

5-1. 労務リスクの回避

急病や事故の際に受付が遅れると、従業員の健康リスクだけでなく、企業の労務リスクにもつながります。

5-2. 総務実務の効率化

住所不備による返送や再配布は総務部門の負担となります。早期登録を促すことで事務作業を減らせます。

5-3. 従業員サポート体制の整備

高齢の従業員や扶養家族には、登録サポートを行うことで安心感を高められます。

5-4. 企業の社会的信頼性

従業員が医療で不利益を受ければ、企業の管理姿勢が問われます。法令順守・福利厚生面の信頼性確保が必要です。

5-5. 社内告知と情報提供

- 健康保険証の廃止時期

- マイナ保険証のメリット

- 登録方法(スマホ・窓口・ATM)

を資料や掲示で周知しましょう。

5-6. 従業員の進捗確認

- 登録済み従業員

- 未登録従業員

を把握し、未登録者にはフォローが必要です。

5-7. 住所情報の確認・更新

資格確認書は従業員の自宅に送られるため、住所不明によるトラブルを防ぐことが重要です。

5-8. 医療現場でのトラブル対応策

資格確認書が届いていない従業員への対応マニュアルを整備しておくと安心です。

5-9. 社内教育とフォロー体制

登録方法の資料共有や相談窓口の設置で、従業員の不安を解消できます。

6. 登録手続きのポイント

マイナ保険証への登録は簡単です。

- スマホからマイナポータルで登録

カードをかざして暗証番号を入力するだけで完了。 - 医療機関や薬局で登録

受診時にカードリーダーにかざして暗証番号を入力。 - ATMで登録

セブン銀行ATMでも手続きが可能。

7. まとめ

マイナ保険証は今後の医療体制のスタンダードです。

企業は以下の3点を意識して対応しましょう。

- 社内での情報共有と意識啓発

- 従業員・家族の登録状況の確認と支援

- 住所管理や問い合わせ体制の整備

マイナ保険証を持たないことは、個人には医療面の不利益、企業には労務リスクをもたらします。

経営者は今から準備を始めることで、従業員が12月以降も安心して医療サービスを受けられる環境を整えることができます。

今からの一歩が、従業員と企業を守る大きな安心につながります。